Vous vous interrogez sur l’orientation de l’allée couverte de l’île-Grande…

Voici celui de Monsieur Lavalette

« Le soleil ne se couche jamais dans l’axe du dolmen au solstice d’été !” : Il faut venir vers le 20 août pour observer un tel coucher. Mais cette date ne correspond à aucun évènement astronomique connu. Il doit exister une autre raison…

[…], d’autant que dans tout le monde mégalithique d’Europe […], les alignements selon les solstices ne représentent que 17% des cas.

Pour répondre à cette interrogation sur l’alignement des mégalithes de l’époque néolithique, Monsieur Lavalette a étudié (de manière statistique) 151 sépultures mégalithiques de la façade atlantique de l’Europe (Danemark, Allemagne, Pays-Bas, France, Royaume-Uni, Irlande, Espagne, Portugal).

Les vestiges des sépultur es collectives mégalithiques s’accumulent sur les 2 500 km de la façade atlantique de l’Europe.

es collectives mégalithiques s’accumulent sur les 2 500 km de la façade atlantique de l’Europe.

Ils témoignent de pratiques funéraires qui se sont maintenues pendant environ trois millénaires […] de –5000 à -2000

Sur une aussi longue période, les styles, les modes, les rituels ont connu des évolutions locales et se sont modifiés au fil des générations et des déplacements des populations.

Les bâtisseurs des sépultures mégalithiques les ont-ils construites en les orientant au gré des circonstances ou bien, au contraire les ont-ils édifiées en respectant un canon (ensemble de règles) de directions et d’orientations particulières ?

en les orientant au gré des circonstances ou bien, au contraire les ont-ils édifiées en respectant un canon (ensemble de règles) de directions et d’orientations particulières ?

Le seul moyen de démontrer ou de réfuter l’existence d’une « astronomie funéraire mégalithique » consiste à considérer l’espace mégalithique dans sa globalité.

Comment a-t-il pu observer l’alignement des allées couvertes ?

Les observations astronomiques

pouvaient-elles être réalisées en tout lieu ?

Extrait de l’étude de D. Lavalette

Les levers et couchers solsticiaux ne pouvaient être déterminés que par l’observation visuelle directe du soleil sur un ciel bien dégagé.

Et,

La détermination des 4 points cardinaux (détermination simultanée du méridien et de l’équinoxiale) pouvait s’effectuer lorsque le soleil était haut dans le ciel.

Cette remarque élimine une difficulté entrevue au cours de l’étude sur le terrain, réalisée en Bretagne […] où des sépultures se trouvent dans des creux de vallées d’où l’horizon est invisible.

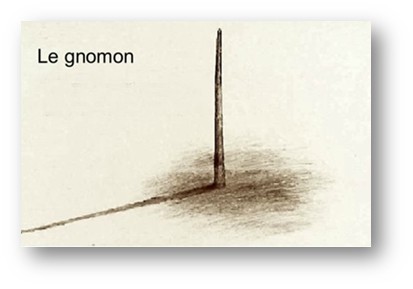

Les autres directions canoniques ne […] ne réclamaient pour tout matériel qu’un gnomon et un cordeau à la portée des bâtisseurs des sépultures mégalithiques.

Les autres directions canoniques ne […] ne réclamaient pour tout matériel qu’un gnomon et un cordeau à la portée des bâtisseurs des sépultures mégalithiques.

Les faits parlent d’eux-mêmes, ils orientaient leurs sépultures aussi soigneusement qu’ils le pouvaient.

Il n’y a finalement rien de bien extraordinaire dans le fait que l’astronomie néolithique ait été essentiellement solaire. On peut en énumérer bien des raisons :

Explorées avec méthode, celles-ci pouvaient suffire […] à établir un système de directions canoniques indépendant de la latitude.

Toute tentative de reconstituer des pratiques (dont aucun témoignage ne nous est parvenu que le constat statistique brut des directions de fondation de sépultures datant de plusieurs millénaires) est assurément une gageure.

Les hypothèses avancées dans ce travail ont découlé des contraintes révélées par les mesures de terrain.

En premier lieu joue la certitude que seul le recours à l’observation de l’ombre solaire est à même d’expliquer que les Néolithiques aient été capables de tracer le méridien et l’équinoxiale.

On s’est ensuite demandé si les bâtisseurs pouvaient également maîtriser d’autres pratiques simples de gnomonique. Cette conjecture conduit à une explication possible qui rendrait compte du système de directions canoniques des sépultures et surtout de son invariance avec la latitude. Ces directions se retrouvent dans les constructions gnomoniques et géométriques si simples qu’on peut en créditer les néolithiques.

L’observation des phénomènes naturels était sans doute une occupation. La seule observation de l’astre solaire a pu revêtir des significations symboliques qui nous échappent.

Lors de la fondation d’une nouvelle sépulture il fallait un critère de choix pour décider suivant quelle direction elle devait être construite.

La question reste ici évidemment sans réponse car si nous entrevoyons peut-être maintenant le « comment » des choses, leur « pourquoi » n’a pas laissé sa trace dans les pierres.

Pour consulter, en ligne, la totalité de cette étude de Daniel Lavalette,

cliquez sur ce logo  « Directions astronomiques canoniques des sépultures mégalithiques de Bretagne et de l’Europe atlantique » étude publiée par le Bulletin de la Société préhistorique française – 2009 –

« Directions astronomiques canoniques des sépultures mégalithiques de Bretagne et de l’Europe atlantique » étude publiée par le Bulletin de la Société préhistorique française – 2009 –

Extrait de l’étude de D. Lavalette

1. Quel repère prendre pour calculer l’alignement de sépultures (dont des éléments ont pu être déplacés) ?

Beaucoup de sépultures sont tellement ruinées qu’elles ne présentent plus que l’alignement de leurs orthostates.

L’axe général de la chambre sépulcrale (ou de son couloir d’accès) définit une direction sur la rose du compas.

2. Sur quelles sépultures collectives a porté son étude ?

Monsieur Lavalette a porté l‘étude des sépultures sur deux ensembles :

Les sépultures qui suivent les directions solsticiales à ± 52° du Nord ne représentent que 17 % des cas.

Les sépultures qui suivent les directions « trégorroises* à + ou – 72° du Nord sont majoritaires avec 34 % des cas ! (* Nommées ainsi mais on en trouve dans toute l’Europe)

3. Alignement des allées couvertes du Trégor

On lit souvent dans les livres

« … les sépultures sont orientées secteur SW ou SE

c’est-à-dire vers le lever ou le coucher du soleil aux solstices »

Voici ce que montre l’observation des sépultures mégalithiques collectives dans le Trégor :

On note une différence de 20° entre ± 72° et ± 52° !

Cela correspond à une erreur de 40 soleils… et elle aurait été répétée 7 fois ???

Quelles méthodes pouvaient utiliser nos ancêtres du néolithique pour aligner les sépultures collectives ?

Pour visualiser correctement ce glossaire, cliquez sur la flèche en haut à droite. Il apparaîtra dans une fenêtre externe.

La Chapelle et la fontaine Saint Sauveur

En suivant les rivages de l’anse méridionale, on atteint bientôt, près de Rucornic, l’église Saint Sauveur paroisse de l’île. Elle est sur un ressaut de terrain au pied duquel coule une fontaine… ; coule est un mot peut-être exagéré, à peine un suintement d’eau. Mais la source a dû être plus forte autrefois ; on ne s’expliquerait pas autrement l’élégante clôture de granit, bordée intérieurement de bancs, qui entoure le petit bassin. Au-dessus de la source même, est une niche renfermant la statuette de saint Yves, en faïence. Cette fontaine, dédiée au Saint Sauveur est un lieu de pèlerinage, les mères viennent de fort loin y plonger leurs enfants pendant trois lundis de suite pour les faire marcher.

Nous ne sommes pas un lundi, aussi, la fontaine est abandonnée. Elle alimente plus bas un lavoir aux eaux prodigieusement sales, autour duquel les laveuses sont groupées.

L’église est une pauvre chapelle gothique avec des ex-voto nombreux. Elle renferme de curieuses statues et un Christ en bois, naïvement sculptés et bariolés, œuvres sans doute, des tailleurs de granit de l’île. Le sol est recouvert de grandes dalles funéraires. Au dehors, tout autour de la petite église dont la sacristie porte une inscription rongée laissant lire encore la date 1563, s’étend le cimetière rempli de grandes pierres tombales gravées.

Près de l’église, une vaste construction blanche entourée d’un jardin est l’habitation des douaniers ; le vent a retroussé les sables sur le rocher et formé au-dessus un bourrelet de dunes d’où la vue est complète sur ce paysage bouleversé des carrières. De cette pointe, appelée Creach-an-Lannic,

Extrait de Voyage en France « Îles françaises de la Manche et de la Bretagne péninsulaire » (Tome 5) Auteur HARDOUIN-DUMAZET – 1893-1899

1790 – La paroisse de Pleumeur-Bodou devient commune ! (Site InfoBretagne)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Les île-grandais ne cessent de demander

que l’île devienne paroisse…

1792 – La chapelle Saint Sauveur reçoit le privilège de la Sainte Réserve* et on peut alors y recevoir la communion. * La sainte réserve est le Saint-Sacrement conservé dans le tabernacle.

1830 – Le 22 novembre, le recteur de Pleumeur-Bodou (M. Le Feyer) bénit de la cloche de la Chapelle Saint-Sauveur. L’usage veut qu’une cérémonie religieuse soit consacrée à la cloche, en présence d’un représentant religieux, d’un parrain et d’une marraine. On dit « baptême », « bénédiction » ou « consécration » (si le rite des diverses onctions aux huiles saintes est accompli). Un nom est alors attribué à la cloche.

Première moitié du XIXe siècle, la population de l’île-Grande (qui fait partie de la commune de Pleumeur-Bodou et en dépend administrativement) voit sa population ne cesser de réclamer que l’île grande devienne une paroisse à part entière.

1842 – La municipalité accepte la demande mais doit demander à l’autorité religieuse de décider… (Le concordat napoléonien de 1801 régissait, à l’époque, les rapports entre le gouvernement français et l’église catholique et ce jusqu’à la séparation de l’église et de l’état fin 1905).

Aucune décision ne fut prise jusqu’au début du XXe siècle…

1858 – Réfection de certaines parties de la Chapelle St Sauveur : découverte, sous la vieille boiserie peinte de l’autel, d’un autre autel en pierre blasonné.

1878 – Dépôt, “dans une châsse” des ossements des défunts retrouvés à Aval. La châsse est enterrée dans le cimetière. (Nous ignorons, pour l’instant, ce que sont devenus cette châsse et les ossements.)

Au début du XXe siècle, la Chapelle Saint Sauveur est très endommagée par un incendie dû à la foudre.

1909 – Construction, au bourg de l’île-Grande, de la chapelle, Saint-Marc (en remplacement de la Chapelle St Sauveur)..

1923 – L’île devient paroisse … et la chapelle Saint-Marc du bourg devient église paroissiale.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Les île-grandais

souhaitent obtenir leur autonomie

Bien que ses habitants aient souhaité une scission avec Pleumeur, l’île-Grande n’a jamais réussi à obtenir le statut de commune. (Voir, ci-dessous un article de journal de 1902)

1902

Louis ENO, île-Grandais, Conseiller Municipal à Pleumeur-Bodou, réclame que l’île-Grande soit érigée en commune tant elle est abandonnée par la municipalité de Pleumeur.

Journal « LE LANNIONNAIS » du 16 mars 1902

« Cher député, nous sommes à l’île-grande 800 habitants déshérités de tout ; rien ne se fait pour améliorer la triste situation du pays : pas une rue, pas une route convenable pour nous desservir, pas une fontaine publique, pas un lavoir ; et il faut que les malheureuses lavandières décrassent leur linge dan une eau trouble, pourrie, infecte, pour ensuite le rincer chez elles. Aussi, on ne doit pas s’étonner des nombreuses épidémies qui nous accablent au milieu d’un air si pur cependant. Mais que fait-on donc de nos prestations ? Où s’en va la part de nos patentes et contributions revenant à la Commune ?

Quand on songe que pour baptiser un petit enfant qui vient de naître, il faut le transporter au bourg de Pleumeur-Bodou, à 6 kilomètres de l’île ! Qu’il pleuve, qu’il neige, qu’il glace ou qu’il vente, il faut que le voyage se fasse ! et les suites ? Qu’importe ! ! !

Voilà pourquoi, Monsieur le Député, nous vous demandons et cela dans le plus bref délai possible, que l’île-grande soit commune…

Nous pourrions avoir alors : notre église, notre mairie, notre municipalité et nos écoles laïques que nous sommes heureux de voir actuellement si prospères. »

Création, localisation et description

C’est au XVIe siècle qu’aurait été érigée une chapelle sur l’île-Grande si l’on en croit la gravure dans la pierre au-dessus de la porte de la sacristie “1563”

la Chapelle Saint Sauveur

« L’église actuelle a remplacé une chapelle jadis dans l’Ile Avalon et reconstruite à l’Ile Grande. » Voir le site “Infobretagne” à la page “Pleumeur-Bodou”). Elle fut nommée « Chapelle Saint-Sauveur » car dédiée à Jésus-Christ que les chrétiens qualifient de « sauveur du monde ».

L’emplacement choisi fut celui de l’ancien cimetière de l’île.

Voici ce qu’a écrit Pierre Strnisté

“Nous pouvons considérer que la famille de Penhoët (ou Cheff-du-Bois) est la fondatrice, au XVe siècle de la dernière Chapelle Saint sauveur. “

En 1858, lors de travaux dans la chapelle, un autel en pierre a été découvert sous l’autel en bois. Il portait un blason.

“… au cours de travaux dans cet édifice, l’autel de bois (qui recouvrait l’autel primitif suivant la mode introduite par les jésuites) fut démoli et laissa apparaître l’ancien autel (en granit rose de La Clarté) sur lequel était encastré un écusson (en granit bleu de l’île-Grande).

Cet autel se trouve aujourd’hui à la Chapelle Sainte-Anne de Trégastel, mais l’écusson en a été ôté.

L’ écusson représentait “d’azur au chevron d’argent accompagné de trois têtes de léopards d’or” et “d’azur à trois fasces de gueule“.

Il était entouré d’un collier, soit du Porc-épic, soit du Camail, ordres de chevalerie fondés l’un par le Duc de Bretagne, l’autre par le Duc d’Orléans.

A la suite de discussions (auxquelles Charles Le Goffic prit une part très active) et d’articles dans le “Fureteur breton”, ces armoiries furent identifiées par l’héraldiste E. de Bergeron comme celles d’un “Boiséon” (vraisemblablement Arthur de Boiséon, écartelées de celles d’un “Trogoff”.

NB- Les détenteurs d’une chapelle avaient plusieurs possibilités légales de marquer leur possession… dont celui d’y placer leurs armoiries… à l’autel.

2. Où était-elle située ?

« En suivant les rivages de l’anse méridionale, on atteint bientôt, près de Rucornic, l’église Saint Sauveur paroisse de l’île. Elle est sur un ressaut de terrain au pied duquel coule une fontaine E… » (Extrait de “Voyage en France « Îles françaises de la Manche et de la Bretagne péninsulaire » (Tome 5) Auteur ARDOUIN-DUMAZET – 1893-1899).

3. Une chapelle de style gothique

« L’édifice en croix latine était muni à l’ouest d’un clocher-mur* à deux logettes* surmontées de pinacles* » – Ardouin-Dumazet décrit la chapelle dans son ouvrage « Voyage en France « Îles françaises de la Manche et de la Bretagne péninsulaire » (Tome 5) – 1893-1899

La chapelle était surmontée d’un “clocher-mur” (photo ci-contre).

Celui-ci était percé de 2 logettes (compartiments) mais une seule d’entre elles abritait une cloche.

Les pinacles (sculptures en pierre) qui couronnaient ce clocher étaient de toute évidence ornés de fleurs comme le sont nos édifices religieux de style gothique de Basse Bretagne.

« L’église est une pauvre chapelle gothique avec des ex-voto* nombreux. »

Ex-voto* : « Goélette « Saint-Marc » 1850 (Objets, plaques placés dans une église, une chapelle, en accomplissement d’un vœu ou en remerciement.)

«Elle renferme de curieuses statues et un Christ en bois, naïvement sculptés et bariolés, œuvres sans doute, des tailleurs de granit de l’île.»

Le sol est recouvert de grandes dalles funéraires.

Au dehors, tout autour de la petite église dont la sacristie porte une inscription rongée laissant lire encore la date 1563, s’étend le cimetière rempli de grandes pierres tombales gravées.

En 1792, la chapelle reçoit le privilège de la Sainte Réserve* et on peut alors y donner la communion. (* La sainte réserve est le Saint-Sacrement conservé dans le tabernacle).

NB – Il faut remarquer que la paroisse de Pleumeur-Bodou n’est devenue commune qu’en 1790 !

En 1830, la cloche de Saint-Sauveur a été bénie le 22 novembre par Mr Le Feyer, recteur de Pleumeur-Bodou.

L’usage veut qu’une cérémonie religieuse soit consacrée à la cloche, en présence d’un représentant religieux, d’un parrain et d’une marraine. On dit « baptême », « bénédiction » ou « consécration » (si le rite des diverses onctions aux huiles saintes est accompli). Un nom est alors attribué à la cloche.

Dans la première moitié du XIXe siècle,

L’île-Grande qui fait partie de la commune de Pleumeur-Bodou et en dépend administrativement voit sa population ne cesser de réclamer que l’île grande devienne une paroisse à part entière.

En 1842, la municipalité accepte la demande mais doit en référer à l’autorité religieuse (Le concordat napoléonien de 1801 régissait, à l’époque, les rapports entre le gouvernement français et l’église catholique et ce jusqu’à la séparation de l’église et de l’état fin 1905). Aucune décision ne fut prise jusqu’au début du XXe siècle…

En 1858, des réparations permettent de découvrir, sous la vieille boiserie peinte de l’autel, un autre autel en pierre blasonné.

En 1878, les ossements des défunts retrouvés à Aval ont été déposés “dans une châsse” enterrée dans le cimetière. (Nous ignorons, pour l’instant, ce que sont devenus cette châsse etles ossements des tombes du cimetière.)

Au début du XXe siècle, la Chapelle est très endommagée par un incendie dû à la foudre.

La Chapelle sera remplacée en 1909 par l’église Saint Marc située au bourg de l’île.

Que reste-t-il de la Chapelle et du cimetière ?

Partons à leur recherche !

Les pierres, l’autel, les statues, les dalles funéraires, les croix…

Les pierres

Elles ont principalement servi à la construction du mur du cimetière.

Certaines d’entre elles, et pas des moindres, ornent « Run Rouz », la maison de Charles LE GOFFIC

« Point de perron ni de tourelle Comme les manoirs en ont tous ;

C’est d’un vieux porche de Chapelle Qu’on fit les lèvres de Run Rouz

Sur elles chaque jour projette Ombre grise ou rayon doré

Et dans sa lande violette Puisqu’on entre chez le Poète,

Le seuil est doublement sacré » Marie-Paule Salomon

La façade actuelle, la porte d’entrée de Run Rouz (Charles Le Goffic pose devant) et la porte de la Chapelle

L’autel

L’ancien autel (en granit rose de La Clarté) se trouve aujourd’hui à la Chapelle Sainte-Anne de Trégastel.

Il s’agit de l’autel qui a été découvert lors des travaux de 1858 après que le bois qui le recouvrait ait été enlevé.

L’écusson qui y était encastré a disparu.

Les statues

« … de curieuses statues et un Christ en bois, naïvement sculptés et bariolés » : celle de Saint-Marc, saint patron de l’île-Grande proviendrait de l’île d’Aval ; celle de Saint Sauveur, patron de la Chapelle et la Pieta sont désormais dans l’église Saint-Marc au bourg de l’île-Grande.

Les dalles funéraires

« Le sol est recouvert de grandes dalles funéraires ».

Une dalle funéraire est une plaque de pierre posée au-dessus d’une sépulture (dans le dallage d’un édifice religieux ou sur un mur), et portant en général un blason, une épitaphe ou une effigie gravée.

Les dalles funéraires pavaient le sol des églises et chapelles.

Deux éléments gravés sur le granit sont insérés dans le mur du cimetière. S’agit-il de dalles funéraires portant blason ?

Les croix du cimetière

Une croix du XVIIe, en granit, est dans une propriété privée de la rue de Rulosquet. article salle virtuelle des Côtes d’Armor

Un calvaire, en granit, se trouve dans le cimetière de Saint-Sauveur. Il se compose d’un socle cubique (avec chanfrein) posé sur une marche. L’année 1598 est gravée à l’arrière du socle.

La croix monolithe (croix faite d’un seul bloc de pierre) est ornée d’un christ en croix sur une face et à son opposé, d’une vierge en prière. Voir “inventaire du patrimoine culturel en Bretagne”

De l’eau à même le sol…

Cliquez sur les images pour les agrandir

Revendications bien légitimes

A une époque où l’île-Grande ne disposait d’aucun lavoir, le pénible travail des lavandières est évoqué dans une supplique adressée dans le

Journal « LE LANNIONNAIS » du 16 mars 1902

par Louis ENO, île-Grandais , Conseiller Municipal de Pleumeur-Bodou

à Monsieur Le TROADEC, Député Républicain (Cliquez sur le lien)

Le sort de nos île-grandaises s’améliore un peu …

La demande n’est pas entendue et l’île n’obtient pas son “autonomie”. Elle reste un “écart” de la commune de Pleumeur-Bodou.

Toutefois, les lavandières obtiennent deux lavoirs :

Retrouvez-les en cliquant sur le lien “Il était une fois des lavoirs…”