Pour visualiser correctement ce glossaire, cliquez sur la flèche en haut à droite. Il apparaîtra dans une fenêtre externe.

Archives de catégorie : Patrimoine

Tout ce qui appartient à l’île-Grande et lui donne son caractère

Enez veur, paroisse ? Commune ?

1790 – La paroisse de Pleumeur-Bodou devient commune ! (Site InfoBretagne)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Les île-grandais ne cessent de demander

que l’île devienne paroisse…

1792 – La chapelle Saint Sauveur reçoit le privilège de la Sainte Réserve* et on peut alors y recevoir la communion. * La sainte réserve est le Saint-Sacrement conservé dans le tabernacle.

1830 – Le 22 novembre, le recteur de Pleumeur-Bodou (M. Le Feyer) bénit de la cloche de la Chapelle Saint-Sauveur. L’usage veut qu’une cérémonie religieuse soit consacrée à la cloche, en présence d’un représentant religieux, d’un parrain et d’une marraine. On dit « baptême », « bénédiction » ou « consécration » (si le rite des diverses onctions aux huiles saintes est accompli). Un nom est alors attribué à la cloche.

Première moitié du XIXe siècle, la population de l’île-Grande (qui fait partie de la commune de Pleumeur-Bodou et en dépend administrativement) voit sa population ne cesser de réclamer que l’île grande devienne une paroisse à part entière.

1842 – La municipalité accepte la demande mais doit demander à l’autorité religieuse de décider… (Le concordat napoléonien de 1801 régissait, à l’époque, les rapports entre le gouvernement français et l’église catholique et ce jusqu’à la séparation de l’église et de l’état fin 1905).

Aucune décision ne fut prise jusqu’au début du XXe siècle…

1858 – Réfection de certaines parties de la Chapelle St Sauveur : découverte, sous la vieille boiserie peinte de l’autel, d’un autre autel en pierre blasonné.

1878 – Dépôt, “dans une châsse” des ossements des défunts retrouvés à Aval. La châsse est enterrée dans le cimetière. (Nous ignorons, pour l’instant, ce que sont devenus cette châsse et les ossements.)

Au début du XXe siècle, la Chapelle Saint Sauveur est très endommagée par un incendie dû à la foudre.

1909 – Construction, au bourg de l’île-Grande, de la chapelle, Saint-Marc (en remplacement de la Chapelle St Sauveur)..

1923 – L’île devient paroisse … et la chapelle Saint-Marc du bourg devient église paroissiale.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Les île-grandais

souhaitent obtenir leur autonomie

Bien que ses habitants aient souhaité une scission avec Pleumeur, l’île-Grande n’a jamais réussi à obtenir le statut de commune. (Voir, ci-dessous un article de journal de 1902)

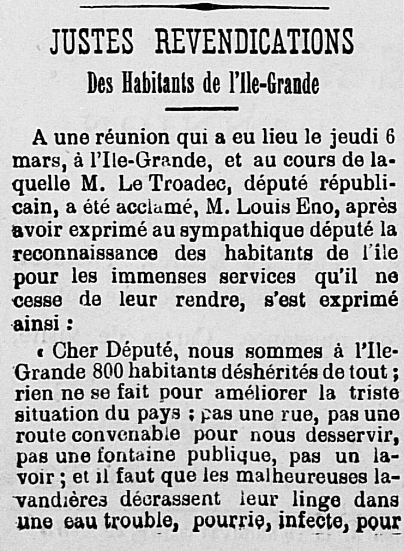

1902

Louis ENO, île-Grandais, Conseiller Municipal à Pleumeur-Bodou, réclame que l’île-Grande soit érigée en commune tant elle est abandonnée par la municipalité de Pleumeur.

Journal « LE LANNIONNAIS » du 16 mars 1902

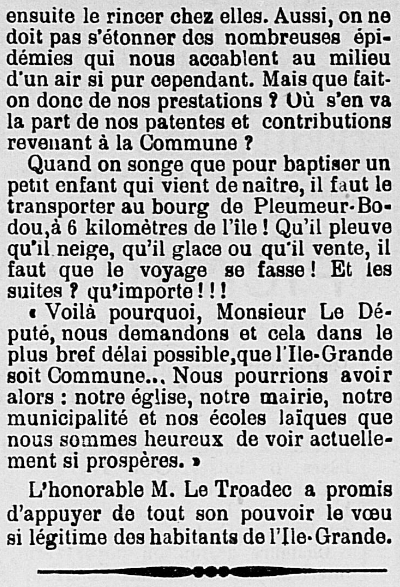

« Cher député, nous sommes à l’île-grande 800 habitants déshérités de tout ; rien ne se fait pour améliorer la triste situation du pays : pas une rue, pas une route convenable pour nous desservir, pas une fontaine publique, pas un lavoir ; et il faut que les malheureuses lavandières décrassent leur linge dan une eau trouble, pourrie, infecte, pour ensuite le rincer chez elles. Aussi, on ne doit pas s’étonner des nombreuses épidémies qui nous accablent au milieu d’un air si pur cependant. Mais que fait-on donc de nos prestations ? Où s’en va la part de nos patentes et contributions revenant à la Commune ?

Quand on songe que pour baptiser un petit enfant qui vient de naître, il faut le transporter au bourg de Pleumeur-Bodou, à 6 kilomètres de l’île ! Qu’il pleuve, qu’il neige, qu’il glace ou qu’il vente, il faut que le voyage se fasse ! et les suites ? Qu’importe ! ! !

Voilà pourquoi, Monsieur le Député, nous vous demandons et cela dans le plus bref délai possible, que l’île-grande soit commune…

Nous pourrions avoir alors : notre église, notre mairie, notre municipalité et nos écoles laïques que nous sommes heureux de voir actuellement si prospères. »

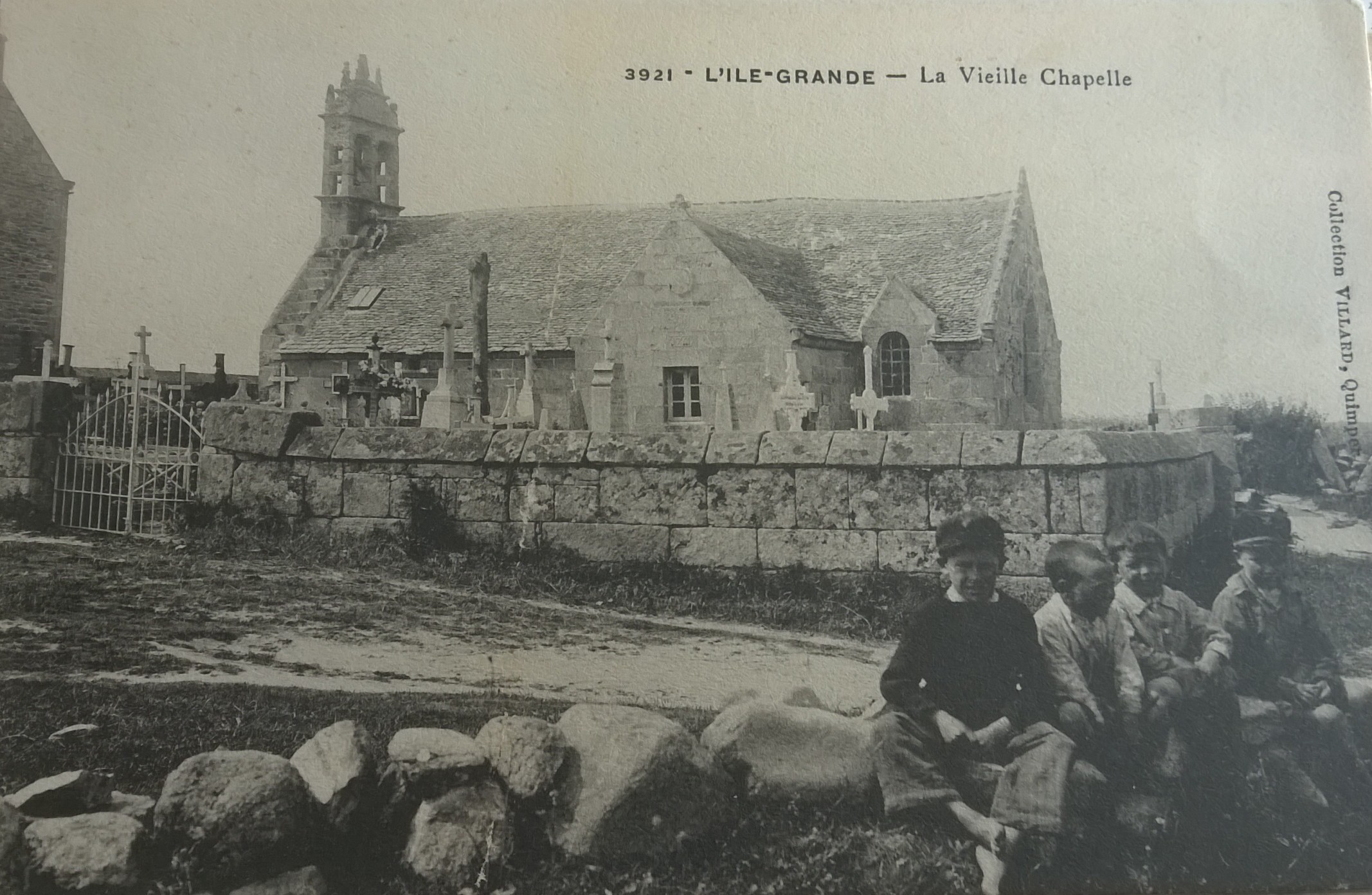

La vieille chapelle st sauveur

Création, localisation et description

C’est au XVIe siècle qu’aurait été érigée une chapelle sur l’île-Grande si l’on en croit la gravure dans la pierre au-dessus de la porte de la sacristie “1563”

la Chapelle Saint Sauveur

« L’église actuelle a remplacé une chapelle jadis dans l’Ile Avalon et reconstruite à l’Ile Grande. » Voir le site “Infobretagne” à la page “Pleumeur-Bodou”). Elle fut nommée « Chapelle Saint-Sauveur » car dédiée à Jésus-Christ que les chrétiens qualifient de « sauveur du monde ».

- Qui a eu l’initiative de cette construction ?

L’emplacement choisi fut celui de l’ancien cimetière de l’île.

Voici ce qu’a écrit Pierre Strnisté

“Nous pouvons considérer que la famille de Penhoët (ou Cheff-du-Bois) est la fondatrice, au XVe siècle de la dernière Chapelle Saint sauveur. “

En 1858, lors de travaux dans la chapelle, un autel en pierre a été découvert sous l’autel en bois. Il portait un blason.

“… au cours de travaux dans cet édifice, l’autel de bois (qui recouvrait l’autel primitif suivant la mode introduite par les jésuites) fut démoli et laissa apparaître l’ancien autel (en granit rose de La Clarté) sur lequel était encastré un écusson (en granit bleu de l’île-Grande).

Cet autel se trouve aujourd’hui à la Chapelle Sainte-Anne de Trégastel, mais l’écusson en a été ôté.

L’ écusson représentait “d’azur au chevron d’argent accompagné de trois têtes de léopards d’or” et “d’azur à trois fasces de gueule“.

Il était entouré d’un collier, soit du Porc-épic, soit du Camail, ordres de chevalerie fondés l’un par le Duc de Bretagne, l’autre par le Duc d’Orléans.

A la suite de discussions (auxquelles Charles Le Goffic prit une part très active) et d’articles dans le “Fureteur breton”, ces armoiries furent identifiées par l’héraldiste E. de Bergeron comme celles d’un “Boiséon” (vraisemblablement Arthur de Boiséon, écartelées de celles d’un “Trogoff”.

NB- Les détenteurs d’une chapelle avaient plusieurs possibilités légales de marquer leur possession… dont celui d’y placer leurs armoiries… à l’autel.

2. Où était-elle située ?

« En suivant les rivages de l’anse méridionale, on atteint bientôt, près de Rucornic, l’église Saint Sauveur paroisse de l’île. Elle est sur un ressaut de terrain au pied duquel coule une fontaine E… » (Extrait de “Voyage en France « Îles françaises de la Manche et de la Bretagne péninsulaire » (Tome 5) Auteur ARDOUIN-DUMAZET – 1893-1899).

3. Une chapelle de style gothique

« L’édifice en croix latine était muni à l’ouest d’un clocher-mur* à deux logettes* surmontées de pinacles* » – Ardouin-Dumazet décrit la chapelle dans son ouvrage « Voyage en France « Îles françaises de la Manche et de la Bretagne péninsulaire » (Tome 5) – 1893-1899

La chapelle était surmontée d’un “clocher-mur” (photo ci-contre).

Celui-ci était percé de 2 logettes (compartiments) mais une seule d’entre elles abritait une cloche.

Les pinacles (sculptures en pierre) qui couronnaient ce clocher étaient de toute évidence ornés de fleurs comme le sont nos édifices religieux de style gothique de Basse Bretagne.

« L’église est une pauvre chapelle gothique avec des ex-voto* nombreux. »

Ex-voto* : « Goélette « Saint-Marc » 1850 (Objets, plaques placés dans une église, une chapelle, en accomplissement d’un vœu ou en remerciement.)

«Elle renferme de curieuses statues et un Christ en bois, naïvement sculptés et bariolés, œuvres sans doute, des tailleurs de granit de l’île.»

Le sol est recouvert de grandes dalles funéraires.

Au dehors, tout autour de la petite église dont la sacristie porte une inscription rongée laissant lire encore la date 1563, s’étend le cimetière rempli de grandes pierres tombales gravées.

En 1792, la chapelle reçoit le privilège de la Sainte Réserve* et on peut alors y donner la communion. (* La sainte réserve est le Saint-Sacrement conservé dans le tabernacle).

NB – Il faut remarquer que la paroisse de Pleumeur-Bodou n’est devenue commune qu’en 1790 !

En 1830, la cloche de Saint-Sauveur a été bénie le 22 novembre par Mr Le Feyer, recteur de Pleumeur-Bodou.

L’usage veut qu’une cérémonie religieuse soit consacrée à la cloche, en présence d’un représentant religieux, d’un parrain et d’une marraine. On dit « baptême », « bénédiction » ou « consécration » (si le rite des diverses onctions aux huiles saintes est accompli). Un nom est alors attribué à la cloche.

Dans la première moitié du XIXe siècle,

L’île-Grande qui fait partie de la commune de Pleumeur-Bodou et en dépend administrativement voit sa population ne cesser de réclamer que l’île grande devienne une paroisse à part entière.

En 1842, la municipalité accepte la demande mais doit en référer à l’autorité religieuse (Le concordat napoléonien de 1801 régissait, à l’époque, les rapports entre le gouvernement français et l’église catholique et ce jusqu’à la séparation de l’église et de l’état fin 1905). Aucune décision ne fut prise jusqu’au début du XXe siècle…

En 1858, des réparations permettent de découvrir, sous la vieille boiserie peinte de l’autel, un autre autel en pierre blasonné.

En 1878, les ossements des défunts retrouvés à Aval ont été déposés “dans une châsse” enterrée dans le cimetière. (Nous ignorons, pour l’instant, ce que sont devenus cette châsse etles ossements des tombes du cimetière.)

Au début du XXe siècle, la Chapelle est très endommagée par un incendie dû à la foudre.

La Chapelle sera remplacée en 1909 par l’église Saint Marc située au bourg de l’île.

Que reste-t-il de la Chapelle et du cimetière ?

Partons à leur recherche !

Vestiges de la chapelle et du cimetière

Les pierres, l’autel, les statues, les dalles funéraires, les croix…

Les pierres

Elles ont principalement servi à la construction du mur du cimetière.

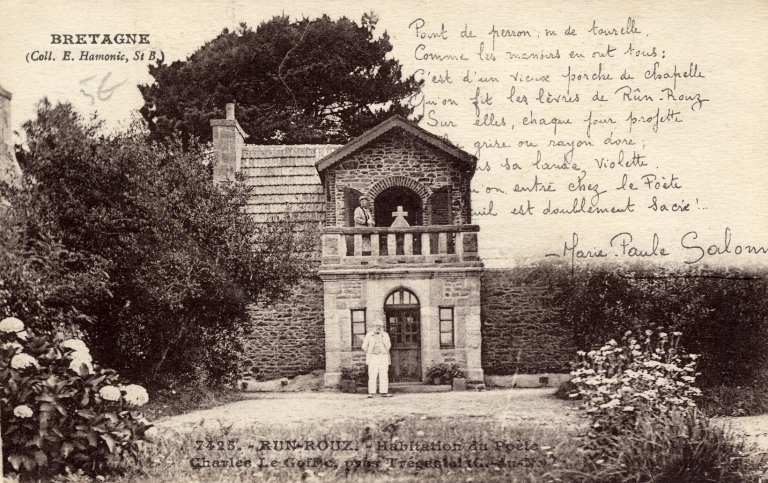

Certaines d’entre elles, et pas des moindres, ornent « Run Rouz », la maison de Charles LE GOFFIC

« Point de perron ni de tourelle Comme les manoirs en ont tous ;

C’est d’un vieux porche de Chapelle Qu’on fit les lèvres de Run Rouz

Sur elles chaque jour projette Ombre grise ou rayon doré

Et dans sa lande violette Puisqu’on entre chez le Poète,

Le seuil est doublement sacré » Marie-Paule Salomon

La façade actuelle, la porte d’entrée de Run Rouz (Charles Le Goffic pose devant) et la porte de la Chapelle

L’autel

L’ancien autel (en granit rose de La Clarté) se trouve aujourd’hui à la Chapelle Sainte-Anne de Trégastel.

Il s’agit de l’autel qui a été découvert lors des travaux de 1858 après que le bois qui le recouvrait ait été enlevé.

L’écusson qui y était encastré a disparu.

Les statues

« … de curieuses statues et un Christ en bois, naïvement sculptés et bariolés » : celle de Saint-Marc, saint patron de l’île-Grande proviendrait de l’île d’Aval ; celle de Saint Sauveur, patron de la Chapelle et la Pieta sont désormais dans l’église Saint-Marc au bourg de l’île-Grande.

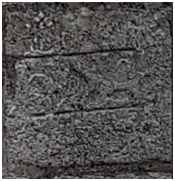

Les dalles funéraires

« Le sol est recouvert de grandes dalles funéraires ».

Une dalle funéraire est une plaque de pierre posée au-dessus d’une sépulture (dans le dallage d’un édifice religieux ou sur un mur), et portant en général un blason, une épitaphe ou une effigie gravée.

Les dalles funéraires pavaient le sol des églises et chapelles.

Deux éléments gravés sur le granit sont insérés dans le mur du cimetière. S’agit-il de dalles funéraires portant blason ?

Les croix du cimetière

Une croix du XVIIe, en granit, est dans une propriété privée de la rue de Rulosquet. article salle virtuelle des Côtes d’Armor

Un calvaire, en granit, se trouve dans le cimetière de Saint-Sauveur. Il se compose d’un socle cubique (avec chanfrein) posé sur une marche. L’année 1598 est gravée à l’arrière du socle.

La croix monolithe (croix faite d’un seul bloc de pierre) est ornée d’un christ en croix sur une face et à son opposé, d’une vierge en prière. Voir “inventaire du patrimoine culturel en Bretagne”

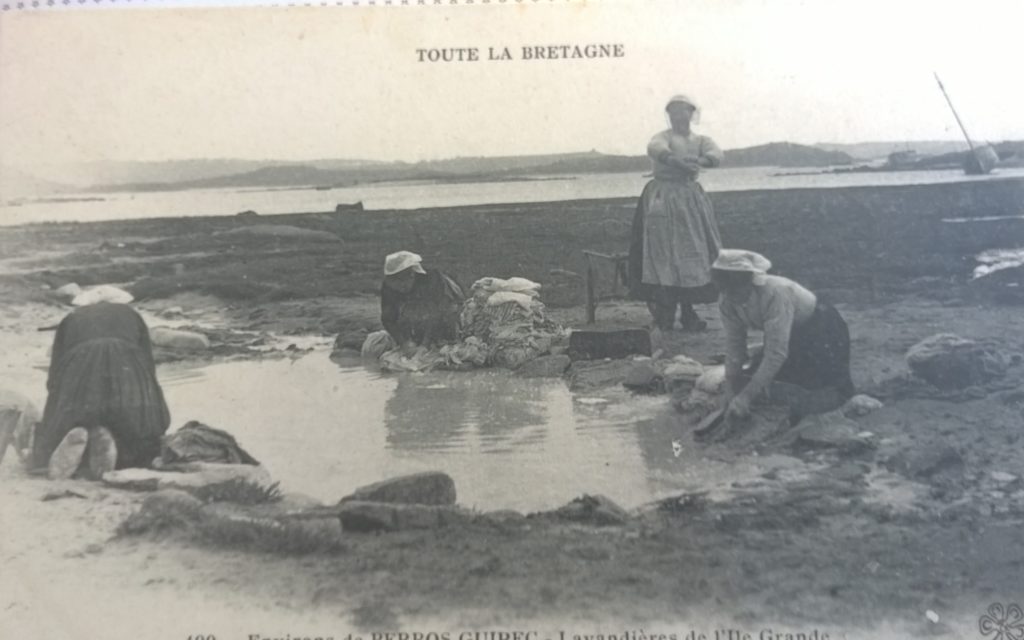

Histoires de lavoirs

De l’eau à même le sol…

Cliquez sur les images pour les agrandir

Revendications bien légitimes

A une époque où l’île-Grande ne disposait d’aucun lavoir, le pénible travail des lavandières est évoqué dans une supplique adressée dans le

Journal « LE LANNIONNAIS » du 16 mars 1902

par Louis ENO, île-Grandais , Conseiller Municipal de Pleumeur-Bodou

à Monsieur Le TROADEC, Député Républicain (Cliquez sur le lien)

Le sort de nos île-grandaises s’améliore un peu …

La demande n’est pas entendue et l’île n’obtient pas son “autonomie”. Elle reste un “écart” de la commune de Pleumeur-Bodou.

Toutefois, les lavandières obtiennent deux lavoirs :

- celui proche de Pors a Bago qui a grandement changé leur quotidien puisque d’une pauvre mare (voir photo ci-dessus) elles peuvent travailler dans un lavoir couvert

- celui de Run Losquet (proche du marais)

Retrouvez-les en cliquant sur le lien “Il était une fois des lavoirs…”

Il était une fois des lavoirs…

Les lavoirs de Pors a Bago et Run Losquet

Le lavoir couvert devant Pors a Bago n’existe plus.

Cliquez sur la photo ci-dessous pour l’agrandir

Que de changements depuis l’époque de la photo :

- la fontaine Saint Sauveur a été déplacée, lors de la marée noire du Torrey-Canyon (1967)

- le chemin de terre est devenu la “rue de Molène“

- et le lavoir, celui qui se trouvait devant Pors a Bago a été comblé pour faire place à de la pelouse.

Aujourd’hui, il n’en reste qu’un, celui de Runlosquet

La table d’orientation devant Pors a Bago pourrait être le point de repère pour continuer le chemin en direction du marais.

Après avoir longé le côté jardin des maisons de la rue du Port,

voici le lavoir (Le sentier le sépare du marais).

Il daterait de la fin du XIXème mais l’endroit pourrait avoir été utilisé antérieurement ; on dit aussi qu’il aurait servi à rouir le lin…

Alimentation en eau douce

Deux sources alimentent en eau douce ses deux bassins accolés dont les dimensions, au total, sont de 7 m de longueur, 4 de large sur 50 cm de profondeur.

Un petit carré de pierres marque l’emplacement de l’une des sources.

Une seconde source coule dans l’encastrement du mur de pierres sèches ; à cet endroit s’élevait une petite fontaine jusque dans les années 65.

Mais la petite fontaine a été démontée pierre par pierre. Un voisin, intrigué par le bruit s’est rendu sur les lieux le lendemain et n’a pu que constater le vol. Il a décidé de mettre à l’abri la très belle auge en pierre que les voleurs n’ont pu emporter ; elle est heureusement restée île-grandaise.

L’abandon du lavoir

Peu à peu la machine à laver a soulagé les maîtresses de maison.

Il y a une cinquantaine d’années, les lavandières ont abandonné ce lieu, somme toute convivial où se racontaient les joies, les peines et les potins.

Nombreux sont les île-grandais qui ont connu le lavoir “en activité”.

Lors des grandes marées, l’eau de mer l’envahit, des résidus de végétation surnagent.

L’entretien du lavoir

L’eau salée repart à marée descendante mais les déchets s’accumulent au niveau de l’évacuation qui assure mal sa fonction.

Puis l’eau douce des deux sources reprend peu à peu possession du lavoir.

Depuis environ 50 ans, son entretien se fait de plus en plus irrégulièrement puisqu’il ne sert plus aux lavandières.

- Vase et végétation l’envahissent.

- Ses moellons de granit (du fond et des contours) sont par endroits disjoints.

Nettoyage du lavoir

Plusieurs membres d’une famille d’origine île-grandaise ont pris la décision, en août 2018, de nettoyer le lavoir afin de lui redonner son aspect d’antan.

Un quotidien régional a consacré un article à la généreuse équipe de bénévoles.

Pour lire cet article, cliquez sur le lien ci-dessous

ACCUEIL

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Écoutez une Gwerz de l’île-Grande

L’article “Naufrage en 1844” (cliquez sur le titre de l’article pour y accéder) contait le tragique destin d’île-grandais partis chercher du goémon aux Sept-îles.

A l’époque, une Gwerz a été composée pour que cet accident ne sombre pas dans l’oubli…

Vous pouvez écouter cette Gwerz

en cliquant sur la flèche blanche ci-dessous

(elle ne démarrera qu’après plusieurs secondes…)

Le texte bilingue de la Gwerz est reproduit du livre “Pleumeur-Bodou, chronique d’une commune trégorroise” par Y. Lageat et Y. Garlan.

Comment cette Gwerz est arrivée jusqu’à nous ?

Monsieur Lavalette était voisin de Madame Leroux, l’interprète de la Gwerz.

“A un âge avancé, Mme Leroux psalmodiait cette Gwerz de mémoire et d’une voix assurée. Son interprétation aux accents passionnés constitue un document d’authentique culture bretonnante saisi sur le vif que j’eus la chance de pouvoir enregistrer.” D. Lavalette

Cette Gwerz raconte le naufrage survenu sur la grève de Goulmedec (au large de Bringuiller) le 14 février 1844 qui endeuilla 15 familles.

De retour des 7 Îles où elles avaient recueilli du goémon, deux gabares rentraient sur Penvern. Le choix d’un mauvais raccourci à la nuit tombante fit s’écraser l’une des gabares sur les rochers. Il y eut 15 noyés. Familles endeuillées, orphelins, drame local.

Avons-nous connu Madame Leroux ?

Pour le savoir, cliquez sur le lien ci-dessous

Hélène, interprète de la Gwerz

ACCUEIL

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Hélène, interprète de la Gwerz

Les promeneurs du sentier des douaniers ont tous connu cette charmante dame qui aimait bavarder, raconter, rire avec ceux qui passaient devant son jardin. Nous sommes nombreux à nous en souvenir !

Le journal “Le Trégor” lui a consacré un article paru le 26 février 2009.

Ce que nous ignorions, c’est qu’elle a laissé à son voisin un véritable trésor une “Gwerz” qu’elle interprète avec son cœur, son émotion, son bel accent breton.

Écoutez l’histoire chantée de cette tragédie maritime survenue en 1844 entre Goulmedec et Morvil en cliquant ci-dessous

ACCUEIL

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Souvenirs de tempêtes

Ici, sur l’île, à chaque annonce de coup de vent, de tempête,

les uns s’empressent de vérifier les amarres de leur bateau,

les autres attendent impatiemment d’affronter les éléments en arpentant le sentier des douaniers pour admirer le fantastique spectacle de la mer déchaînée.

Si vous avez cliqué sur le diaporama, il vous faudra appuyer sur “Echap” pour en sortir.

ACCUEIL

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Couchant et lune

ACCUEIL

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥